我院尹胜/王军舰教授团队发现高活性瑞香烷型二萜天然小分子靶向核转运蛋白importin-1治疗去势抵抗型前列腺癌

前列腺癌是最常见的男性泌尿系统恶性肿瘤,发病率位居男性恶性肿瘤第二位,致死率排名第五,严重威胁着人类的健康。去势疗法是治疗早期前列腺癌的标准方式之一,但随着治疗的进程,该疾病终将发展为去势抵抗型前列腺癌(Castration-Resistant Prostate Cancer,CRPC),是病人死亡的重要原因。目前临床治疗CRPC的一线药物为恩杂鲁胺和阿比特龙,由于获得性耐药的产生,在治疗后期往往收效甚微。因此,发现具有新机制能克服耐药的治疗药物具有重要意义。

2022年9月14日,我院尹胜教授团队与王军舰教授团队合作在J. Am. Chem. Soc.杂志在线发表了题为Discovery of Highly Potent Daphnane Diterpenoids Uncovers Importin-b1 as a Druggable Vulnerability in Castration-Resistant Prostate Cancer的研究论文。该研究从结构多样性大戟科二萜库中筛选获得一个在体内外具有强效抗CRPC的瑞香烷型二萜小分子DD1,并通过多种手段发现和证实其直接作用靶点为核转运蛋白importin-b1,首次揭示了importin-b1在CRPC进展中的功能及其作为药物靶点的可行性,为开发新型CRPC治疗药物提供了强效importin-b1类抑制剂。

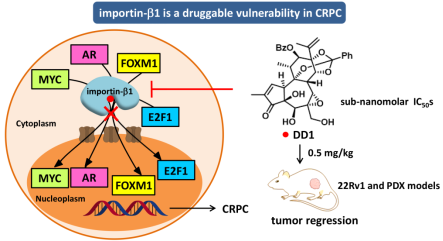

研究人员对数年来积累的结构多样性大戟科二萜天然产物库(255个化合物,16类骨架)进行抗去势抵抗型前列腺癌(CRPC)活性筛选,发现了系列具有高活性的瑞香烷型二萜,其中化合物DD1活性最佳,对多株CRPC细胞IC50s ≈ 1 nM,且对正常细胞具有高选择性(SI>1000);DD1能够显著诱导CRPC细胞发生凋亡,减少细胞集落形成并抑制前列腺癌病人来源肿瘤类器官的生长。基于活性分子合成了光亲和探针并在细胞内进行原位靶点垂钓,发现化合物潜在作用靶点为核转运蛋白importin-b1;随后,利用竞争性结合pull-down实验、细胞热转移实验(CETSA)、挽救实验、荧光共定位、表面等离子共振(SPR)等实验进行了证实;片段化蛋白pull-down实验、光交联质谱分析及残基突变实验表明化合物主要作用于importin-b1蛋白C端550aa-876aa区域,其中Gln560、Phe577和Leu580是关键的结合氨基酸。利用蛋白组学和转录组学技术,发现化合物DD1通过抑制importin-β1影响了多种与CRPC进展密切相关的重要驱动因子(如AR、MYC、E2F1等)的核聚集,阻止了其下游信号网络,进而抑制了CRPC细胞的生长、增殖和存活。研究人员还通过对前列腺癌临床病人数据库调研及免疫组化实验分析,发现相比于正常或癌旁组织,importin-β1在前列腺癌组织中高表达,且与疾病分期、病人Gleason评分和转移程度均呈正相关关系,表明importin-β1与CRPC的发生发展密切相关,扮演着促癌因子的作用。最后,研究人员利用22Rv1细胞异种移植瘤和病人来源移植瘤(PDX)模型对DD1的体内抗肿瘤效应进行评价,结果显示化合物在低剂量(0.5 mg/kg)下能发挥强效的抗肿瘤作用,且对各脏器无明显影响。此外,研究人员发现在结合位点突变的异种移植瘤体内模型中,DD1抗肿瘤效果被大大削弱,进一步证实了化合物通过importin-β1发挥抗CRPC功效。综上所述,本研究证实了importin-β1作为抗CRPC新靶点的潜力,并为克服CRPC耐药的药物研发提供了天然先导分子。

图1.瑞香烷型二萜小分子DD1靶向importin-β1抑制CRPC进展

尹胜教授团队长期致力于大戟科二萜药物开发,已获得了系列结构新颖、活性显著、机制清晰的先导化合物。上述工作不仅阐明了相关药用植物的物质基础,还为治疗相关疾病的药物研发提供了结构多样性的原创先导分子和潜在靶点。

我院博士生黄家洛和严雪龙为本论文的第一作者,尹胜教授和王军舰教授为论文的通讯作者。上述研究工作获得国家自然科学基金委面上项目、广东省自然科学基金等多项基金的资助。

原文链接: